Musiktheater

Die Passagierin

Oper in zwei Akten // Musik von Mieczysław Weinberg // Libretto von Alexander Medwedew nach dem gleichnamigen Roman von Zofia Posmysz // Erstaufführung // Fassung des Theaters Krefeld und Mönchengladbach mit vom Verlag autorisierten Kürzungen Leitung Besetzung

19. April 2025 – 9. Dezember 2025

Fünfzehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs reisen Lisa und ihr Mann Walter mit dem Schiff von Deutschland nach Brasilien, um dort ein neues Leben zu beginnen. Die positive Stimmung ihres gemeinsamen Aufbruchs wird jäh gestört, als Lisa eine Passagierin bemerkt, die sie an das dunkelste Kapitel ihrer Vergangenheit erinnert. Lisa gesteht ihrem Mann, dass sie von 1943 bis 1944 Aufseherin im KZ Auschwitz war. Die Passagierin erinnert Lisa an die damalige KZ-Insassin Marta, deren Geschichte nun in traumartigen Bildern für sie wieder zum Leben erwacht.

Die polnische Widerstandskämpferin und KZ-Überlebende Zofia Posmysz (1923-2022) schuf mit dem autobiografischen Roman Die Passagierin 1962 ein packendes Zeitzeugnis des Holocaust. 1968 vertonte der polnisch-jüdische Komponist Mieczysław Weinberg diesen Stoff für Solisten, Chor und großes Sinfonieorchester. Eine szenische Aufführung blieb jedoch aus. Erst 2010 kam es bei den Bregenzer Festspielen zur Uraufführung dieses eindringlichen Mahnmals gegen das Verschleiern und Vergessen.

Audio-Einführung zur Inszenierung

Dramaturgin Ulrike Aistleitner erläutert die Entstehungsgeschichte und musikalische sowie inszenatorische Besonderheiten der Oper von Mieczysław Weinberg. Jetzt anhören!

Einführung zur Inszenierung vor Ort

Jeweils 45 Minuten vor Vorstellungsbeginn wird an allen Terminen eine Stückeinführung im Konzertsaal des Theaters Mönchengladbach angeboten. Der junge Pianist und Dirigent Anton Brezinka stellt die Oper vom Klavier aus vor. Dauer der Einführung: ca. 30 Minuten. Sitzplätze nur begrenzt verfügbar. Der Eintritt ist im Ticket enthalten.

Publikumsgespräch

Im Anschluss an die Vorstellung am Freitag, den 07. November findet ein öffentliches Publikumsgespräch im Theaterbistro mit Beteiligten der Produktion statt. Der Eintritt ist frei.

Video-Interview

Begleitprogramm

Zu dieser Produktion gibt es ein umfangreiches Begleitprogramm mit zahlreichen Extras: Mit Konzerten, Lesungen, Filmvorführungen und vielem mehr.

Angeber-Wissen für die Pause

-

Kurze Inhaltsangabe

Lisa, ehemalige Aufseherin im Konzentrations- und Vernichtungslager in Auschwitz, glaubt 15 Jahre nach Kriegsende auf einer Schiffsreise die frühere Insassin Marta in einer anderen Passagierin zu erkennen und sieht sich nun mit ihrer dunklen Vergangenheit konfrontiert. -

Vom Buch auf die Bühne

Weinbergs Oper “Die Passagierin” basiert auf dem autobiografischen und gleichnamigen Roman der KZ-Überlebenden polnischen Autorin Zofia Posmysz (1923-2022) aus dem Jahr 1962. -

Posthum uraufgeführt

Ganze 42 Jahre dauerte es bis die Oper von Mieczysław Weinberg (geschrieben 1968 in der Sowjetunion) ihre szenische Uraufführung bei den Bregenzer Festspielen 2010 erlebte, da das politische Regime ihm lange Zeit „abstrakten Humanismus“ vorwarf. Weinberg verstarb 1996 und konnte die Uraufführung seines Hauptwerks nicht mehr miterleben. -

Multilingual!

In der im Theater Krefeld und Mönchengladbach aufgeführten Fassung der Oper wird in deutscher, polnischer, russischer, jiddischer, tschechischer, französischer und englischer Sprache gesungen. -

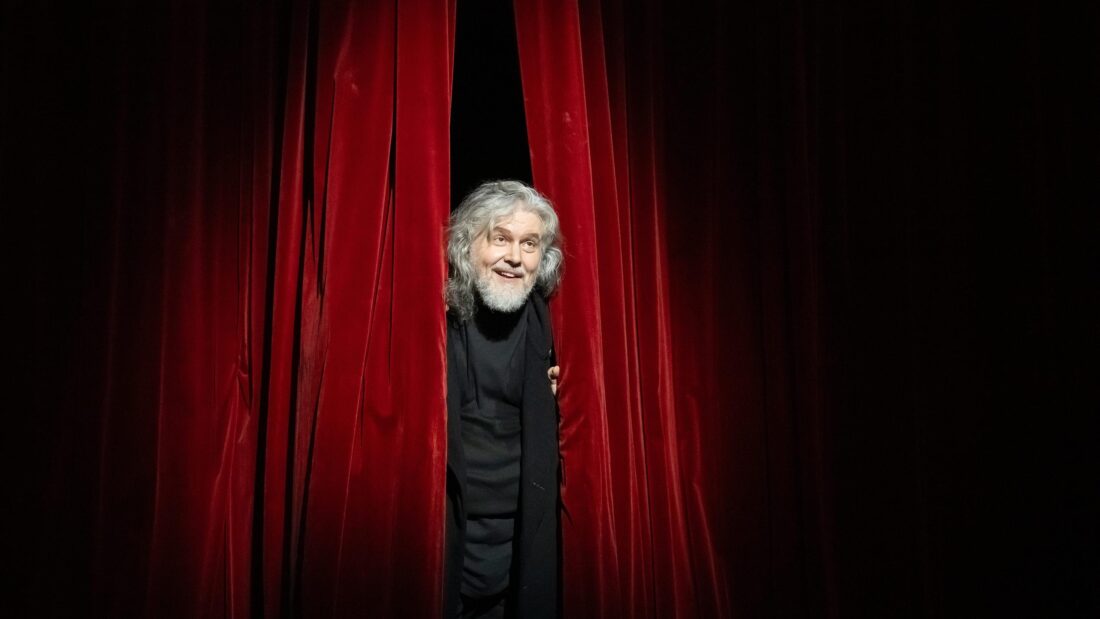

Welcome back Dedi Baron!

Die Regisseurin dieser Erstaufführung ist die Israelin Dedi Baron, die am Gemeinschaftstheater bereits in der Sparte Schauspiel (Wie es euch gefällt, Tartuffe, Drei Schwestern u.m.) mehrfach inszeniert hat. “Die Passagierin” ist ihre erste Opernarbeit am Theater Krefeld und Mönchengladbach.

Die Produktion wird unterstützt von

OPER! KURZKRITIK, Facebook, 20.04.25Das ist Oper, die unter die Haut geht. Unbedingt sehens- und hörenswert!

In Krefeld macht man es sich nicht leicht. Zum 75. Jubiläum der Theaterehe mit Mönchengladbach gibt man mit Mieczysław Weinbergs “Die Passagierin” schwere Kost. Die grandiose aber nicht ganz ausverkaufte Premiere zeigte: einen besseren Beweis für die Daseinsberechtigung von Stadttheatern kann es schwerlich geben.

Weinbergs Musik ist von existenzieller Wucht, eine Wucht, die in Krefeld von Dedi Baron mit großartiger Intensität auf die Bühne gebracht wird. Baron verdichtet die Geschichte der Wiederbegegnung einer KZ-Überlebenden und einer Aufseherin zu einem spannungsvollen Showdown zweier Protagonistinnen und macht einen ebenso flammenden wie höchst eindringlichen Appell gegen das Vergessen daraus. Die Niederrheinischen Sinfoniker spielen unter der Leitung von Mihkel Kütson ausgezeichnet und mit größtem Nachdruck, das ausschließlich aus Mitgliedern des hauseigenen Ensembles und des Opernstudios Niederrhein besetzte Premierenensemble singt durchweg fabelhaft. Fazit: das ist Oper, die unter die Haut geht. Unbedingt sehens- und hörenswert!

Andreas Falentin, Die Deutsche Bühne, 20.04.25Eine szenisch, musikalisch und sängerisch herausragende, vom Publikum gefeierte Aufführung!

Am 19.4.1950 haben die Städte Krefeld und Mönchengladbach ihr gemeinsames Theater gegründet. Zum 75. Geburtstag startet das Theater ein umfangreiches, sechswöchiges Festwochenprogramm und am Jubiläumstag feiert Mieczyslaw Weinbergs Oper „Die Passagierin“ Premiere.

Ein Stück, das 1968 vollendet, aber erst 2010 uraufgeführt wurde, das durchaus Deutschen-kritisch ist und in sieben Sprachen aufgeführt wird, weil Menschen aus vielen Nationen vorkommen und jeder in seine Sprache spricht. Ein Stück, das nicht zum Feiern und Fröhlichsein einlädt, sondern das Theater als Ort der Reflexion, Erinnerung und Rückbesinnung in den Mittelpunkt stellt.

Nicht zu laut, aber dynamisch: Die Premiere war gut besucht, aber nicht ausverkauft, die Aufführung hervorragend. Was GMD Mihkel Kütson mit den Niederrheinischen Sinfonikern leistet, kann nicht hoch genug bewertet werden. Der Generalmusikdirektor kennt sein Ensemble und sein Theater genau. Deshalb legt er das Dirigat nicht zu laut an, auch nicht zu schnell. Er lässt Stille zu, gibt den vielen Anspielungen Raum – auf Weill und Strawinsky, auf Tanzmusik und Jazz und Opernmanierismen – und stellt die Ironie in Weinbergs Musik aus, die auf das Stück wirkt wie ein Vergrößerungsglas. Der GMD bleibt transparent, dynamisch und achtet auf die Farben, mit denen Weinberg die einzelnen Sprachen einkleidet.

Die Geschichte ist einfach: Lisa ist mit ihrem Mann Walter auf dem Weg nach Brasilien, wo Walter Botschafter werden soll. Auf dem Schiff hat Lisa eine Begegnung mit Marta, die sie aus dem KZ kennt. Dort war Lisa Aufseherin und Marta ihre „Untertanin“, eine polnische Gefangene. Auf dem Schiff versucht Lisa herauszubekommen, ob es sich wirklich um Marta handelt. Gleichzeitig verirrt sie sich in ihrer Vergangenheit, erinnert sich an die KZ-Zeit, an die Menschen, die zu Tode gekommen sind, an Tadeusz, Martas Verlobten, der totgeschlagen wurde, weil er Bachs „Chaconne“ auf der Violine gespielt hat. Das Ende ist hier offen, wir wissen nicht, ob Marta auf dem Schiff Marta war und die Ehe und die Geschichte weiter geht.

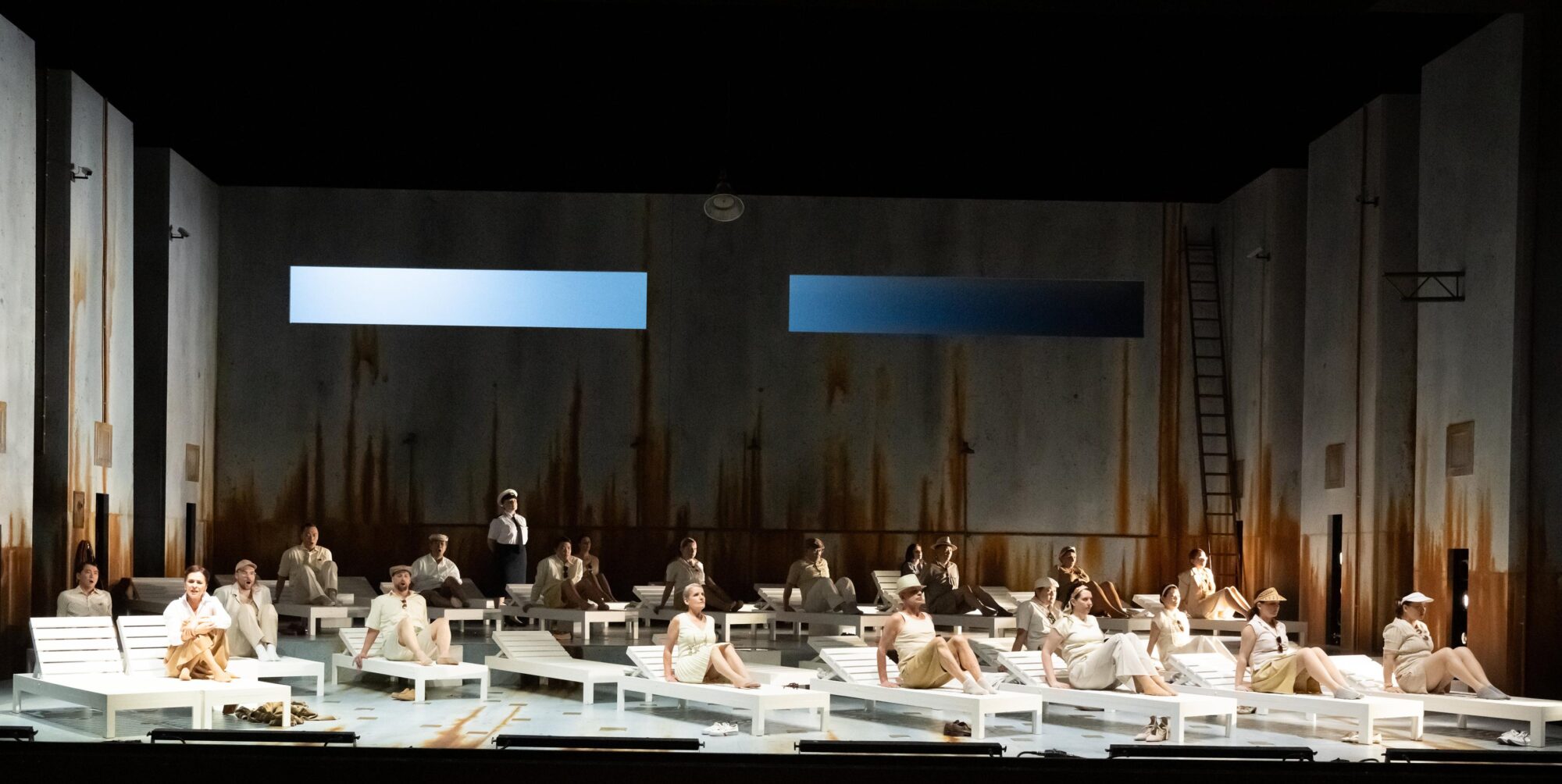

Regisseurin Dedi Baron achtet genau auf die Vorgaben der Musik, sie inszeniert schlicht und genau, aber nie beliebig. Ironie und Stille fließen ungehindert aus dem Graben auf die Bühne. Kirsten Dephoff hat ein etwas rostiges Schiffsdeck gebaut, dass die Regisseurin sozusagen mit dem KZ verzahnt. Sie zeigt die Kreuzfahrer – den Chor – als gesichtslose Masse, die nicht weglaufen kann und blendet über, zeigt die Stewards als SS-Männer. Die Häftlinge kommen selbstverständlich auf das Deck – und bleiben gefangen.

Genaues Spiel der Akteure: Auch durch das genaue Spiel der Akteure bekommt die Aufführung eine starke, bedrückende Atmosphäre. Wie Eva Maria Günschmann die Lisa spielt, wie sie aus der Erinnerung eine zweite Lisa erschafft, an der die erste verzweifelt, muss man gesehen haben, auch weil sie mit sonorem, modulationsfähigem Mezzosopran sehr wortverständlich singt. Jan Kristof Schliep (übrigens der einzige Gast im 15-köpfigen Ensemble) belebt mit genau gesetztem Charaktertenor die Klischees vom Nachkriegsdeutschen. Sofia Poulopoulou öffnet als Marta mit flüssigem Sopran die Opferhölle, Rafael Brück ergänzt als Tadeusz mit hellem Bariton. Susanne Seefing, Sophie Witte, Antonia Busse, Gabriela Kuhn, Bettina Schaeffer und Kejti Karaj faszinieren vor allem durch ihr Zusammenspiel als vielsprachige Häftlingsgruppe.

„Die Passagierin” ist ein wirklich toller Opernabend in Krefeld und erneut ein Zeichen, dass diese Oper nach elf Aufführungen an deutschen Stadttheatern, zuletzt etwa in Weimar und Mainz, endlich als Repertoirestück zu betrachten ist.

Michael Kaminski, concerti, 20.04.25Wie die szenische, so ergreift die musikalische Seite!

Regisseurin Dedi Baron verschachtelt in ihrer Inszenierung von Mieczysław Weinbergs „Die Passagierin“ klug die Zeitebenen der Überfahrt nach Brasilien auf dem Passagierschiff und die Begebnisse in Auschwitz.

Das niederrheinische Zweistädteinstitut feiert in dieser Spielzeit Diamantene Hochzeit. Ein Meilenstein in der Geschichte dieser 75-jährigen Theaterehe war die Uraufführung von Stefan Heuckes Oper „Das Frauenorchester von Auschwitz“ im Jahr 2006. Zwar wartet das Theater Krefeld und Mönchengladbach in der Jubiläumsspielzeit mit keiner Novität auf, doch trägt es überzeugend zum weiteren Vordringen von Mieczysław Weinbergs Oper in die Spielpläne bei. „Das Frauenorchester von Auschwitz“ und jetzt „Die Passagierin“ führen in die KZ-Mordfabrik der braunen Bande, zu den Täterinnen und Tätern wie zu ihren der restlosen Entwürdigung widerstrebenden Opfern. Regisseurin Dedi Baron verschachtelt die Zeitebenen der Überfahrt nach Brasilien auf dem Passagierschiff und die Begebnisse in Auschwitz. Umstandslos mutiert das Servicepersonal zu Bedrückern und Henkern. Devote Dienstbeflissenheit gegenüber den Passagieren entlarvt sich als sadistisches Spektakel, mit dem verglichen sich das grausame Spiel, das Katzen mit der Beute in ihren Fängen treiben, geradezu harmlos ausnimmt. Da verwandeln sich Serviertabletts zu Folterwerkzeugen.

Humanität als Maske in „Die Passagierin“: Auf solchem Fond muss zweifelhaft bleiben, ob, was KZ-Aufsicht Lisa ihrer weiblichen Favorit-Inhaftierten Marta an Lizenzen gewährt, tatsächlich Reste von Humanität beweist oder nicht vielmehr diabolische Durchtriebenheit. Eine Teufelei, die Vertrauen zu wecken trachtet, um sich an grausam enttäuschten Hoffnungen zu weiden. Guten Grundes beargwöhnen daher Marta und ihr Verlobter Tadeusz die Avancen der Nazi-Schergin. Wenn sich Lisa ihnen als Gelegenheitsmacherin zum verbotenen Stelldichein andient, schlagen sie den Gunsterweis rundweg aus. Regisseurin Baron lässt das Paar in solcher Widersetzlichkeit jenen Persönlichkeitskern bewahren, an dem gleichermaßen offene und camouflierte Gewalt abprallen. Im Verein mit Choreografin Liron Kichler akzentuiert Baron des Werks tänzerische Elemente. Als Flucht, wenn sich Lisa ins Tanzvergnügen auf dem Dampfer stürzt und sich dem nächstbesten Mann an den Hals wirft. Als Freiheitszeugnis, indem der nackt vor seine Peiniger befohlene Geiger Tadeusz den Lieblingswalzer des Lagerkommandanten vortragen soll, doch die Mörderrotte mit einer Bachschen Chaconne konfrontiert.

Sonnendeck und Todesblock: Situationen wie diese funktionieren des Schiffes stählerne Wände in den Todesblock des Konzentrationslagers um. Ohnehin ist der Dampfer wenig komfortabel. Mag immerhin Bühnen- und in Personalunion Kostümbildnerin Kirsten Dephoff dessen Sonnendeck andeuten. Ohne direktes Zitat von KZ-Bauten rufen dennoch rostige Hochwände und selbst die Liegen augenblicklich Gedanken an Kerkermauern und Gefängnispritschen hervor. Auch die Personnage steckt in Kleidung ohne unmittelbaren Bezug auf SS-Uniformen und Häftlingsstreifen. Die inhaftierten Frauen müssen sich mit einfachsten Kleidern und Kitteln begnügen. Hingegen signalisieren Lisas Rock und Bluse oberlehrerinnenhafte Disziplin. Eine Strenge mithin, deren Umschlag in Grausamkeit einleuchtet.

Leichtigkeit des Seins in mörderischer Lage: Wie die szenische, so ergreift die musikalische Seite. Unter Michael Preiser lässt sich der Chor des Hauses versiert vernehmen. Mihkel Kütson bewegt die Niederrheinischen Sinfoniker zu jener Ironie aus dem Geist des Widerspruchs, wie sie bisweilen auch das Werk von Weinbergs Freund Schostakowitsch auszeichnet. Kapellmeister und Klangkörper folgen dennoch Weinbergs ganz eigenem Weg. Kontrastiv zur Grausamkeit des Bühnengeschehens tönt leichthin serviert Jazziges und Loungemäßiges aus dem Graben. Eleganz und Weltläufigkeit feien eben vor totalitärem Gedröhn. Desto packender die sparsam dosierten dramatischen Entladungen. Bei Sofia Poulopoulou wächst Titelfigur Marta zu einem Ausbund an Courage und zuweilen – trotz drohender Vernichtung – Freude am Leben auf. Diese Marta sieht der Gefahr ins Auge, ohne an vokaler Leuchtkraft einzubüßen. Ihren Verlobten Tadeusz verkörpert Rafael Bruck auf beinahe belcantesker Linie. Eva Maria Günschmann belässt der KZ-Aufseherin Lisa jene zwischen Sadismus und Attachement an die Verlobten schillernde Zweideutigkeit, aus der überhaupt erst Interesse für die Figur erwächst. Stupend, wie Günschmann vokal und spielerisch zwischen Aggression und – offen bleibt, ob echter oder geheuchelter – Anteilnahme wechselt. Ein paradigmatisches Rollenporträt. Ihren Gatten Walter gibt Jan Kristof Schliep mit Stentorstimme. Hoch beachtlich auch alle weiteren Mitglieder des Riesenensembles.

Thomas Molke, Das Opernglas, Juni 2025Der Opernchor leistet dabei stimmlich und darstellerisch Gewaltiges

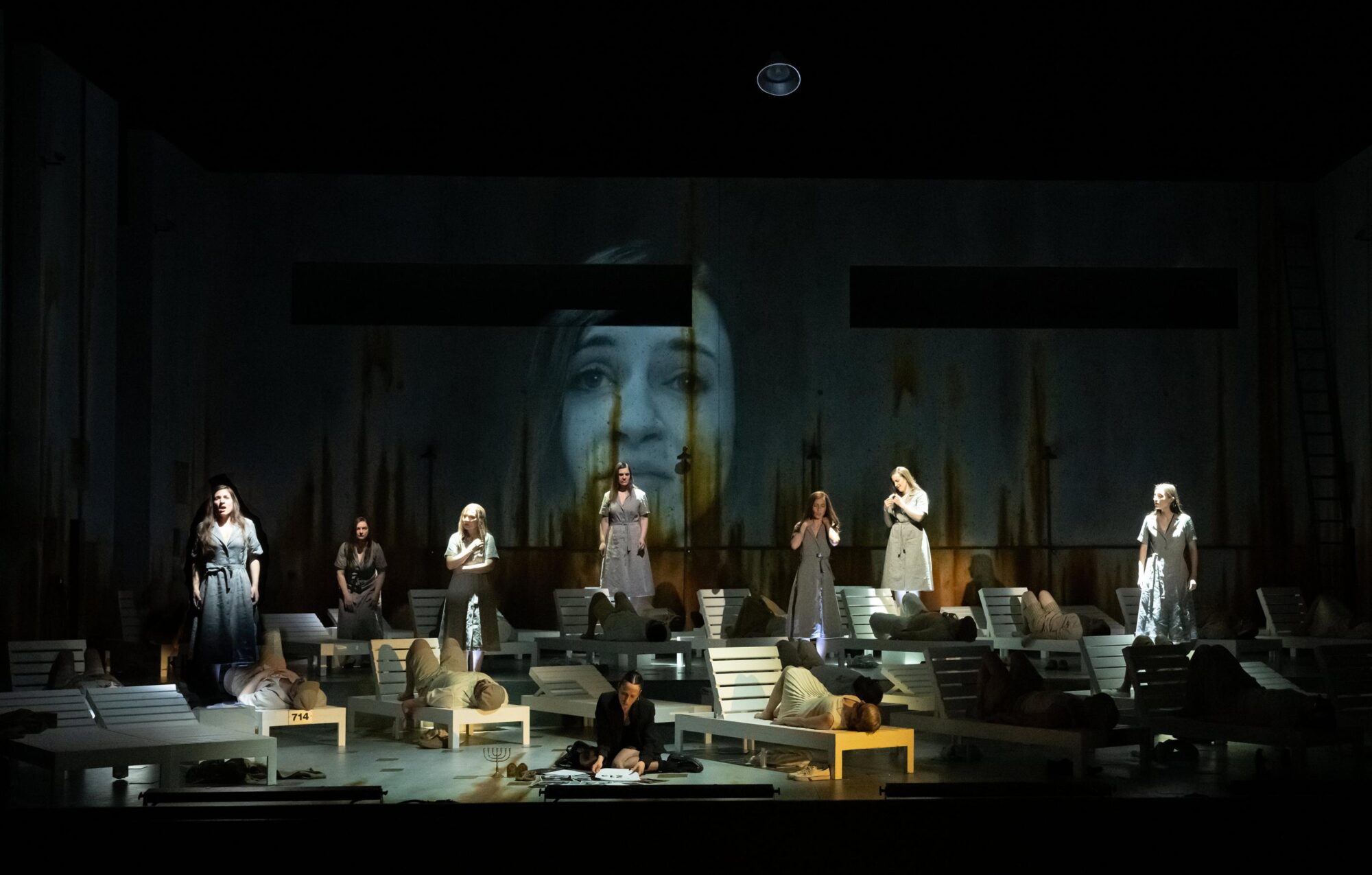

[…] Auch wenn das Regie-Team um Dedi Baron eine junge Israelin einführt, die quasi als Beobachterin über die Bühne läuft und immer wieder vor Projektionen stehenbleibt, die die Bedeutung der Erinnerung hervorheben, wird die Geschichte aus dem Blickwinkel der Täterin Lisa erzählt und spielt nur auf dem Schiff.

Ohne einen Bühnenbildwechsel schaffen es die Personenregie von Baron und die Bühne von Kirsten Dephoff von dem Dampfer den Zeitsprung in das KZ Auschwitz zu machen. Die Stewards verwandeln sich dabei in Aufseher im KZ, ohne ihr Kostüm zu wechseln, und die Passagiere werden zu Insassen des Konzentrationslagers.

[…] Während das Libretto von Alexander Medwedew eigentlich in russischer Sprache verfasst worden ist, wählt man in Krefeld wie schon bei der szenischen Uraufführung in Bregenz und zahlreichen weiteren Inszenierungen eine mehrsprachige Fassung und lässt jede Figur in ihrer Muttersprache singen.

Neben den bedrückenden Bildern geht auch die Musik unter die Haut. GMD Mihkel Kütson taucht mit den Niederrheinischen Sinfonikern in die zahlreichen Facetten der Partitur ein und spiegelt die Grausamkeit genuso schonungslos wider wie die teilweise romantischen Klänge einer durch und durch verlogenen Gesellschaft. Auch musikalisch nistet sich die Erinnerung und Schuld in Lisas Gedächtnis ein, was vom Orchester eindrucksvoll umgesetzt wird. Der von Michael Preiser einstudierte Opernchor des Theaters Krefeld und Mönchengladbach leistet dabei stimmlich und darstellerisch Gewaltiges.

Auch das übrige Ensemble lässt keine Wünsche übrig. Eva Maria Günschmann präsentiert eine verzweifelte, aber auch gnadenlose Lisa, die darunter leidet, dass die Insassen im KZ sie alle gehasst haben, und die für ihr Verhalten immer ein wenig Dankbarkeit eingefordert hat. Dabei gelingt es Günschmann mit ihrem intensiven Spiel, der an sich durch und durch unsympathischen Figur menschliche Züge zu verleihen. Stimmlich punktet sie mit hartem Mezzosopran.

Sofia Poulopoulou hält als Marta mit reinem und klarem Sopran dagegen und begeistert durch großartige Mimik, wenn sie ihrer Peinigerin Lisa Paroli bietet. Auch die Freundinnen sind mit Susanne Seefing (Krystina), Sophie Witte (Yvette), Antonia Busse (Katja), Gabriela Kuhn (Vlasta), Bettina Schaeffer (Hannah) und Kejti Karaj (Bronka) hochkarätig besetzt.

Rafael Bruck gibt mit kraftvollem Bariton einen kämpferischen Tadeusz, der bis zum Schluss erbitterten Widerstand leistet und seine Geliebte Marta schützen möchte.

Jan Kristof Schliep legt den selbtgefälligen Diplomaten Walter, der nur seine eigene Karriere im Blick hat und sich dabei um die Gefühle seiner Frau nur wenig schert, mit hellem Tenor an.

Regine Müller, Opernwelt, Juni 2025Eine handwerklich wirklich erstklassige Produktion!

[…] Das 75-jährige Jubiläum wurde nun mit acht Festwochen rund um den Gründungstag am 19. April gefeiert.

Genau an diesem Tag ging in Krefeld der Vorhang hoch zur Premiere von Mieczysław Weinbergs Auschwitz-Oper “Die Passagierin”. Das Theater setzt also keine typische Festoper wie “Fidelio” oder Wagners “Meistersinger” auf den Spielplan, sondern bewusst ein Bühnenwerk, das nicht einfach den 75. Geburtstag feiern, sondern auch an die Befreiung von Auschwitz vor 80 Jahren und an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnern soll.

[…] Die Produktion bildet die Qualität des Hauses deutlich erkennbar ab. Das große Ensemble ist zum größten Teil mit Kräften des Hauses und des Opernstudios besetzt, an der Spitze das äußerst differenzierte Rollenporträt von Eva Maria Günschmann als ehemalige KZ-Aufseherin Lisa, gefolgt von ihrem früheren Opfer, der KZ-Insassin Marta, berührend gestaltet und hinreißend gesungen von Sofia Poulopoulou.

Die Vertrautheit der Ensemblemitglieder untereinander ist spürbar, man verlässt sich aufeinander, was die Intensität deutlich steigert. Ungewöhnlich geschlossen die Leistung des übrigen Ensembles: GMD Kütson leuchtet Weinbergs Partitur souverän aus, ohne ihre Brüche zwischen Schostakowitsch-Nähe, ironischen Passagen und Jazz-Einschüben einzukassieren.

Die israelische Regisseurin Dedi Baron verschränkt die Zeitebenen der Überfahrt nach Brasilien auf dem Passagierschiff und die Ereignisse in Auschwitz: Der Ozeandampfer auf der Überfahrt nach Brasilien wird zum KZ, das Servicepersonal verwandelt sich in Aufseher und Henker – und wieder zurück in harmlose Kellnerinnen und Kellner. Eine handwerklich wirklich erstklassige Produktion, die großen Applaus des aufmerksamen Publikums erntet.

Petra Diederichs, Rheinische Post, 20.04.25Ein großer, wichtiger Abend, der dem Ensemble nicht nur gesanglich, auch darstellerisch viel abverlangt.

[…] Die Holocaust-Oper „Die Passagierin“ bildet den packenden Höhepunkt der Jubiläumswochen, in denen das Theater Krefeld und Mönchengladbach seine 75-jährige Fusion feiert.

Die längste Theater-Ehe in Deutschland krönt man mit einem Statement, das zeigt, dass gutes Theater Haltung hat – und sie gerade in dieser Zeit zeigen muss.

Deshalb ist die Regie in die Hände der israelischen Theatermacherin Dedi Baron gegeben, die in ihren Inszenierungen immer nach dem Kern des Menschlichen bohrt. Sie findet ihn sogar in der Holocaust-Geschichte. Es gibt keinen Stacheldraht, keine kahlgeschorenen Köpfe, keine SS-Uniformen. Das macht die Sache umso eindringlicher. Es zeigt: Es ist nicht vorbei. Und es geht immer um Menschen.

[…] Zentrales Thema ist die Frage nach Schuld und Vergebung. […] Die beiden Zeitebenen Ende der 1950er Jahre an Bord und die Rückblenden in die Jahre 1943/44 im Lager verschränken sich kongenial. […] Wenn die Bässe des Männerchors von der schwarzen Todeswand singen, geht das unter die Haut.

Die in Leuchtbuchstaben in die Szene geworfenen Fragen wie „Wann wird Erinnerung zur Verantwortung? Wann zur Last?“ Oder „Können wir weiterleben ohne hinzusehen?“ treiben Lisa um. Eva Maria Günschmann spiegelt die Zerrissenheit dieser Frau. Ihr Kampf gegen das Trauma schütteln sie körperlich. Wenn Jan Kristof Schliep als Walter mit einer Stimme, die messerscharf und makellos den Raum füllt, wettert, dass ihre SS-Vergangenheit seine Karriere gefährdet, ist sie nah am Zusammenbruch.

[…] Die Krefelder Fassung des Librettos, das einige Figuren gestrichen hat, konzentriert sich auf zwei Frauen, Täterin und Opfer. Die eine ist der anderen ausgeliefert, aber die andere ist abhängig von der vermeintlich Schwächeren. Denn Marta (Sofia Poulopoulou) besitzt Stolz, Stärke und lässt sich ihre Würde nicht nehmen. Poulopoulou ist ein emotionales Kraftwerk. Sie steuert ihre warme Sopranstimme präzise durch Wut, Verzweiflung und leise Erinnerungen an vergangenes Glück. Sie stürzt sich in den Charakter und füllt ihn mit wundervollen Farben, vor allem in den zarten, leisen Passagen. Ihr Liebesduett mit dem Musiker Tadeusz (glänzend: Rafael Bruck) ist tief bewegend.

[…] Die Niederrheinischen Sinfoniker wechseln nahtlos von atonalen Passagen in die zahlreichen Zitate Weinbergs. Ein großer, wichtiger Abend, der dem Ensemble nicht nur gesanglich, auch darstellerisch viel abverlangt.

Stefan Schmöe, Online Musik Magazin, 20.04.25Eine szenisch wie musikalisch ungemein packende und berührende Produktion.

[…] Dedi Baron verzichtet auf eine realistische Darstellung des Lagers und auf jede NS-Emblematik.

In der Gedankenwelt Lisas wird das Personal des Passagierschiffes ohne Kostümwechsel zu SS-Aufsehern und zum Lagerkommandanten. Die Häftlinge mischen sich wie Geister unter die Reisenden, die im ersten Akt auf Sonnenliegen die Reise zu genießen scheinen. Wobei der Bühnenraum (Ausstattung: Kirsten Dephoff) mit Laternen an der rostigen Rückwand, die wie Duschköpfe aussehen, fatal an die Gaskammern erinnert. In einer späteren Einstellung erahnt man die Pritschen der Häftlinge in den Baracken. Die unheimliche Präzision der Choreographie (Liron Kichler) des Chores deutet auf subtile Weise die Disziplin im Lager an. Einen Blick in die Vergangenheit deuten die in Sepiatönen (wie auf leicht vergilbten Fotografien) gehaltenen Kostüme der Reisenden an, gegen die sich das strahlende Weiß von Lisas Bluse (das in den Uniformen des Schiffspersonals wiederkehrt) aggressiv abhebt. So kommt die Regie mit vielen kleinen Zeichen aus, die unaufdringlich, aber suggestiv das Grauen andeuten.

[…] ie Hauptpartien sind ideal besetzt. Eva Maria Günschmann gibt eine strenge, durch und durch pflichtbesessene wie machtbewusste Lisa. Ein wenig mehr Selbstzweifel dürfte sie in ihre ansonsten grandiose Interpretation der Figur einstreuen. Mit klarer, genau fokussierter Stimme und präziser, wortgenauer Phrasierung gestaltet sie die Dialoge mit Marta und mit ihrem bis dahin ahnungslosen Ehemann Walter, einen jetzt um seine Karriere fürchtenden BRD-Diplomaten (mit eindrucksvollem, seiner Entrüstung angemessen scharfem Tenor: Jan Krisof Schliep, der einzige Gast im Ensemble). Sophia Poulopoulou, um einen Kopf kleiner (was die Inszenierung geschickt zum Ausdruck der Machtverhältnisse einsetzt), ist eine mädchenhafte Marta mit lyrisch fließendem, oft sehr zartem, aber nicht zu kleinem Sopran. Und es sind die ganz leisen, aber ungeheuer intensiv gesungenen Passagen (auch im ausgezeichneten, mit angenehm wenig Vibrato singenden Chor), die einen ganz starken Eindruck hinterlassen. Rafael Bruck singt mit jugendlichem Bariton den Tadeusz, der dem Lagerkommandanten dessen an Schostakowitsch erinnernden Lieblingswalzer auf der Geige vorspielen soll, stattdessen aber die Chaconne aus Johann Sebastian Bachs d-Moll-Partita anstimmt. Er wird diese Provokation nicht überleben. Hier steht er in dieser Schlüsselszene, dem Ende der Handlung, nackt auf der Bühne, dem Publikum den Rücken zugewandt. Dieses Bild, das den Versuch der Erniedrigung wie der ungebrochenen Menschenwürde ausdrückt, wird man so schnell nicht wieder los.

Auch die weiteren Partien kann das Theater Krefeld und Mönchengladbach, das mit diesem so schwierigen wie großartigen Werk den 75. Geburtstag der Zwei-Städte-Theatergemeinschaft feiert und damit auch einen klaren gesellschaftspolitischen Anspruch formuliert, ausgezeichnet besetzen. Über sich hinaus wachsen die Niederrheinischen Sinfoniker, die unter der Leitung von Chefdirigent Mihkel Kütson die unterschiedlichen Stilebenen der Musik scharf nebeneinanderstellen: Schrille Tanzmusik für die SS-Welt, gepflegte Tanzmusik für die scheinbar heile Welt von Walter und Lisa, mitfühlende Lyrik für die Gefangenen. Neben expressiven Schlagzeugattacken stehen unendlich ruhige Klangflächen, über denen der Chor das Geschehen kommentiert. (Es lohnt unbedingt, sich vor der Aufführung die Einführung durch Studienleiter Anton Brezinka anzuhören, der am Flügel auch auf die ungewöhnliche musikalische Struktur der Oper eingeht.) Immer wieder nimmt sich die Inszenierung zurück und lässt die gerade in ihren Kontrasten bewegende Musik Weinbergs sprechen.

Als stumme Figur fügt Dedi Baron in dieser durchgehend fesselnden Inszenierung in einigen Szenen ein junges Mädchen (Liron Kichler) ein, laut Besetzungszettel eine “junge Israelin”, die das Geschehen betrachtet. Das spiegelt die Notwendigkeit des Erinnerns von beiden Seiten – den Nachkommen der Opfer wie der Täter. […]

Mit dieser von Dedi Baron sehr sensibel inszenierten Passagierin zum Jubiläum der Theaterehe zwischen Krefeld und Mönchgengladbach erlebt man hier eine szenisch wie musikalisch ungemein packende und berührende Produktion.

Guido Krawinkel, OPER!, 21.04.25Die Niederrheinischen Sinfoniker unter der Leitung von Mihkel Kütson spielen mit ergreifender Intensität und imponierendem Nachdruck.

Zum 75. Jubiläum der Theatergemeinschaft von Krefeld und Mönchengladbach gibt es schwere Kost: Mieczystaw Weinbergs Holocaust-Oper Die Passagierin- überzeugend inszeniert, toll gesungen und gespielt.

[…] In Krefeld hat man das szenische Setting ebenso simpel wie einleuchtend gelöst. Bühnenbildnerin Kirsten Dephoff, die auch die Kostüme entworfen hat, hat das Oberdeck eines Ozeandampfers auf die Bühne gebracht, dessen wahnsinnig hohe Wände allerdings eine zuweilen klaustrophobische Atmosphäre erzeugen – insbesondere, wenn das Oberdeck zum KZ-Lager mutiert. Das geschieht in Krefeld mit höchst einfachen, aber im wahrsten Sinne des Wortes “einleuchtenden” Mitteln: ein Lichtwechsel genügt.

Den Rest erledigt die eindrucksvolle Musik Weinbergs, die sich durch eine geradezu existenzielle Wucht auszeichnet. […] Die Niederrheinischen Sinfoniker unter der Leitung von Mihkel Kütson spielen mit ergreifender Intensität und imponierendem Nachdruck. Kütson gibt der Partitur Raum zum Klingen, lässt den musikalischen Spanungsbogen aber nie abreißen. Allein für die zutiefst bewegende Musik, angefangen vom furiosen Auftakt mit Schlagzeuggewitter und harschen Fanfaren bis zum höchst berührenden Epilog, hat sich der Abend allemal gelohnt!

[…] Überhaupt ist Authentizität das Stichwort, wenn man die Inszenierung der israelischen Regisseurin Dedi Baron beschreiben müsste. Ihre erste Opernarbeit am Theater Krefeld und Mönchengladbach spitzt die Handlung von Weinbergs Oper auf den unausweichlich erscheinenden Konflikt zwischen der Aufseherin Lisa und der Insassin Marta zu. Während einer im KZ spielenden Rückblende im zweiten Akt kommt es tatsächlich zu einer Art Showdown zwischen beiden, eine unglaublich aufwühlende, dramatische Szene, die leicht zu einer wahren Schreiorgie zwischen beiden Protagonistinnen hätte werden können – zumal beide nicht mit dramaturgischem Feuer sparen.

Dass es nicht so kommt, liegt nicht zuletzt an den herausragenden gesanglichen Qualitäten von Eva Maria Günschmann (Lisa) und Sofia Poulopoulou (Marta). Günschmann ist ein perfekt gereifter Mezzo mit großer Erfahrung und darstellerischem Gewicht, Poulopoulou hat eine enorme stimmliche Bandbreite, die vom verschwebenden Pianissimo, was sie im Übrigen direkt nach der großen Szene mit Lisa unter Beweis stellt, bis zur großen Diven röhre reicht. Man sollte sich zudem nicht von ihrer zarten Erscheinung in die Irre führen lassen, denn sie besitzt eine unglaublich beindruckende darstellerische Präsenz!

In Krefeld bestreitet man den Abend ausschließlich mit hauseigenen Kräften, auch vier ausgezeichnete Mitglieder des Opernstudios Niederrhein (Antonia Busse, Bettina Schaeffer, Jeconiah Retulla und Arthur Meunier) sind mit dabei. Hervorragend ist auch das Ensemble der Lagerinsassinnen, das nicht nur musikalisch für einige sehr anrührende Momente sorgt. Jan Kristof Schliep gibt mit strahlend hellem Tenor Lisas Ehemann Walter, Rafael Bruck Martas Verlobten Tadeusz mit baritonaler Grandezza. […] Weinbergs atonale Musik prallt auf Bachs Chaconne, abgrundtiefer Hass führt zu einer zügellosen Eskalation.

Claudia Irle-Utsch, nmz – Neue Musikzeitung, 21.04.25„Die Passagierin“ stellt im Theater Krefeld wichtige Fragen

[…] Das Stück in der Inszenierung der theatererfahrenen israelischen Regisseurin Dedi Baron (Premiere im „Schwesterhaus“ in Mönchengladbach ist dann zu Beginn der Spielzeit 2025/26) wirft wichtige, wirft richtige Fragen auf.

Es bleibt nicht stehen im Gestern und auch nicht im Heute, sondern weist im Spiegel des schrecklichen Vergangenen in eine Zukunft, in der die Chance genutzt werden könnte: zu einem versöhnlichen, friedlichen Miteinander, zu gegenseitiger Achtung und Wertschätzung, zu Wegen von Mensch zu Mensch. Denn Marta vergisst nicht, niemals nicht. Aber sie hat die Kraft für den entscheidenden Schritt: auf die andere hin. Was danach geschieht, bleibt offen. Denn die Geschichte der zwei Frauen endet in einem Moment, in dem alles möglich ist, auch das Unmögliche.

„Die Passagierin“ zeichnet beide Protagonistinnen in klaren Konturen. Hier die verhärtete Deutsche, deren (Mit-)Gefühl unter Befehlsgehorsam und Führerglaube verschüttgegangen ist, dort die unerschrockene Polin, deren Körper all die Emotionen kaum halten kann, die sich ihrer bemächtigen, den Freiheitsdrang, die Sehnsucht, das Hoffen, die Fürsorge. Eine Heilige fast, ihr Überleben ein Wunder. Lisa und Marta kommen kaum voneinander los, in der Distanz und in der Nähe ist immer zu spüren, dass diese beiden etwas verbindet. Hochspannend, dass Macht und Ohnmacht eben anders verteilt sind als vermutet: Bei diesem Kräftemessen unterliegt Lisa – immer! Es mangelt der SS-Schergin an der widerständigen Stärke, die Marta davor schützt, gebrochen zu werden

Eva Maria Günschmann gibt die Lisa als eine äußerlich kerzengerade, aber letztlich tief verunsicherte, verängstigte Frau – sie meistert stimmlich wie darstellerisch das Ambivalente dieser Persönlichkeit, die nur wenig Mitleid verdient. Als ihrem Gatten schwant, dass seine Frau einen Ballast im Reisegepäck hat, der auch ihn in die Tiefe ziehen könnte, weicht die wiedererwachte Verliebtheit erst dem Entsetzen („Ungeheuerlich!“), ist er doch BRD-Diplomat auf Auslandsmission, dann dem Verdrängen („Es war halt Krieg …“). Jan Kristof Schliep verfluchte als Walter stimmgewaltig das Grauen, symbolisierte einen schwachen Menschen, handlungsunfähig, das eigene Fähnchen im Wind.

„Können wir weiterleben, ohne hinzusehen?“ Die Frage, die als Schrift an der Wand erscheint, würde Walter wohl bejahen. Die junge Israelin, die aus dem Hier und Jetzt auf das Vergangene schaut und die Bühne immer wieder durchstreift, nicht. Sie schaut hin, spürt nach, fühlt den Schmerz ihrer Vorfahren auch physisch, wirkt ratlos, aber betroffen. Liron Kichler, die Choreographin dieser Opernproduktion, übernimmt die Rolle der Zeitgenossin, die an der Last des Gewesenen trägt, die fragt und fragt, anfragt und befragt.

Antworten findet sie bei Marta und ihrem Verlobten Janusz. Es hätte so schön sein können für dieses junge polnische Paar, dessen Liebe so zart, so rein, so wahrhaftig ist. Den beiden gelingt es, ein Stück vom Himmel in der Hölle zu bewahren. Trotz allem, wegen allem. Es geht zu Herzen, als Marta (herausragend: Sopranistin Sofia Poulopoulou) ihre große ariose Klage anstimmt, ein Lied, das Todesgräben zu überwinden vermag; es geht unter die Haut, als sie das Grauen umreißt, mit einer Tiefe, mit einer Wucht, überbordend; es geht an die Substanz, wie sie mit dem Mut der Verzweiflung gegen die Wände ihrer Gefangenschaft anrennt – was für ein Spurt auf engstem Raum!

Und dann ist da Janusz (Rafael Bruck), der lange im Verborgenen agiert, ein Botschafter der Hoffnung, ein Mensch, der zeigt, dass es auch in der Repression die Option zu widerstehen gibt. Mit aller Konsequenz, denn er wird, als er, entblößt und geschunden, statt des Walzers die Bach’sche Chaconne auf seiner Geige spielt, brutal ermordet. Gehorsam, würde Janusz sagen, ist eine Entscheidung, und zwar zu allen Zeiten.

In Weinbergs Oper verschwimmen die Erzählebenen – szenisch, musikalisch und in Bühne und Kostüm (Kirsten Dephoff). Der Ozeandampfer wird zum KZ, die Schiffscrew zur Lagermannschaft, und die Reisenden sind bald tumb gebräunte Masse, zur Maske erstarrt die Mienen, verpuppte Figuren, seelenlos verwandelt. Die Menschlichkeit ist ihnen abhandengekommen. Ein Gegensatz zu den zärtlichen Porträts der in Auschwitz gefangenen jungen Frauen. Ihnen gibt das Stück Gesicht (in filmischen Nahaufnahmen) und Stimme (in den Muttersprachen!). An ihrem Beispiel schildert die Inszenierung das Leid, den Hunger, die Qual in diesem Raum, aus dem es kein Entkommen gibt. Da wird eine einzelne Rose zum Sinnbild alles Geliebten, ein Eiswürfel zum Symbol auch für den Lebensdurst; und ein paar zurückgebliebene Kinderschuhe lassen ahnen, dass es Schonung selbst für die Kleinsten nicht gab.

All das erfährt durch die Musik eine hochdramatische Schärfung. Vom Orchestergraben aus spiegeln sich Gedankenwelten und alptraumhafte Szenen. Angejazzte Passagen, musikalische Zitate, der kurze Moment einer bald verzerrten Walzerseligkeit schieben sich in den zumeist atonalen Grundklang. Hellwach und überaus variabel agieren die Niederrheinischen Sinfoniker unter der aufmerksamen Leitung von GMD Mihkel Kütson. Von beeindruckender Intensität ist auch der kommentierende Chor, dessen Choral über die „schwarze Todeswand“ und den ewig bleibenden Schmerz im Ohr bleibt.

„Der Glockenton verhallt …“ – auf der Bühne erlischt das Licht. Das letzte Wort aber hat Marta. Sie nennt noch einmal die Namen von Katja, Vlasta, Hannah und den anderen. Sie hält die Erinnerung wach, schlägt zeichenhaft eine Brücke vom Gestern in die Gegenwart, in die Zukunft.

„Die Passagierin“ ist ein großes Stück wider das Vergessen. In Krefeld verweist es auf Formen des Gedenkens: mit Stolpersteinen, Kerzen, Blumen, dem Erzählen von Geschichten, dem Benennen von Schuld, der Option einer Versöhnung. Wie gut, dass die 1968 geschriebene Oper des polnisch-jüdischen Komponisten Mieczysław Weinberg seit ihrer szenischen Uraufführung 2010 bei den Bregenzer Festspielen wieder und wieder gespielt wird. Bis zu ihrem Tod im Jahr 2022 habe die Autorin des dem Werk zugrundeliegenden autobiographischen Romans von 1962 keine Premiere verpasst, schreibt Ulrike Aistleitner (Dramaturgie, mit Andreas Wendholz) im Programmheft des Theaters Krefeld und Mönchengladbach. Inzwischen bleibt Zofia Posmysz’ Platz leer, ihre Stimme aber wird gehört.

Michael Plattenteich, Westdeutsche Zeitung, 21.04.25Eindrucksvoll und zutiefst erschütternd.

Schwere Kost ist die Oper „Die Passagierin“ – doch sie ist zugleich ein Höhepunkt der Jubiläumswochen zur Theater-Ehe Krefeld-Mönchengladbach.

Am 19. April 1950 wurde der Vertrag der Theater-Ehe zwischen Krefeld und Mönchengladbach unterzeichnet. Das nunmehr 75-jährige Bestehen dieser Verbindung wird mit speziellen Jubiläumswochen in beiden Städten gefeiert. Ein Höhepunkt dürfte die Premiere der Oper „Die Passagierin“ gewesen sein, die genau am Jahrestag im Theater Krefeld erstmals aufgeführt wurde.

[…] Der Roman arbeitet mit zwei Ebenen, der Schiffsreise und den Vorkommnissen im Vernichtungslager Auschwitz. Diese Struktur hat Weinberg für seine Oper übernommen – für eine Regie ist es eine Herausforderung, das verständlich auf der Bühne zu vermitteln. Der israelischen Regisseurin Dedi Baron ist das großartig gelungen. In zutiefst unter die Haut gehenden Bildern verbindet sie die beiden Handlungsstränge zu einem komplexen Ganzen. Gemeinsam mit Kristen Dephoff (Bühne und Kostüme) hat sie das Konzept eines einheitlichen Raumes entwickelt, der die beiden gegensätzlichen Orte glaubhaft visualisiert: das Schiff und das Vernichtungslager Auschwitz.

[…] Es gibt noch viele weitere Momente, bei denen die Regie den Schrecken auf eine nie plakative, aber dafür umso eindringlichere Weise zeigt.

Eine dramatische Steigerung gibt es im zweiten Teil. Die Rückblenden in das Lager verdichten sich. Die aufkeimende Beziehung von Marta und dem im Widerstand engagierten Häftling Tadeusz (Rafael Bruck) wird von Lisa zunächst begünstigt, dann zerstört. Als Tadeusz für den Lagerkommandanten auf der Geige einen Walzer spielen soll, widersetzt er sich dem in der Sprache der Musik. Er spielt die Chaconne d-moll von Johann Sebastian Bach. Die Verletzlichkeit seines nackten, fragilen Körpers und die humanistische Kraft dieser Musik ergeben den stärksten Moment des Abends.

Das Stück klingt nicht mit dem Schrecken aus, sondern zeigt die überlebende Marta und mit ihr die Ermahnung, nicht zu vergessen. „Die Vergangenheit ist ein Spiegel, die Zukunft unsere Wahl“ lautet die Botschaft zum Schluss. Die Musik klingt zart aus. Zuvor war sie in allen Facetten zu hören, mit expressiven Klangfarben, Brüchen, aber auch Tanzrhythmen mit Anklängen an Walzermelodien und Jazz. Die Niederrheinischen Sinfoniker unter GMD Mihkel Kütson gestalten diese Musik sehr plastisch und differenziert. Großartiges leistet auch der Chor, dem nicht nur stimmlich, sondern auch darstellerisch einiges abverlangt wird. Das gilt auch für die Hauptrollen, allen voran für die beiden Frauen Lisa und Marta. Eva Maria Günschmann und Sofia Poulopoulou überzeugen hier in jedem Moment. Sie leben ihre Rollen mit allen charakterlichen Nuancen. Besonders Eva Maria Günschmann gelingt es, die Widersprüche in dem Charakter der Lisa deutlich zu machen. Eindrucksvoll und zutiefst erschütternd gestaltet Rafael Bruck die Rolle des Tadeusz. Jan Kristof Schliep setzt als Lisas Ehemann besondere Akzente.

Die Frage, ob man das Thema Holocaust künstlerisch verarbeiten kann, kann man am Ende des Abends bejahen. Doch es gelingt nur, wenn es mit so einer Sensibilität und Klarheit ausgeführt wird wie in der Regie von Dedi Baron. Lange anhaltender Applaus.

Markus Lamers, Der Opernfreund, 20.04.25Eine starke und eindringliche Inszenierung.

[…] Großen Anteil am Erfolg dieser Produktion hat die israelische Regisseurin Dedi Baron, die am Theater Krefeld-Mönchengladbach bisher ausschließlich in der Schauspielsparte tätig war.

Ihre gemeinsam mit der Ausstatterin Kirsten Dephoff (Bühnenbild und Kostüme) entwickelte Erzählung spielt ausschließlich auf dem Schiff. Dabei verzichtet das äußerst treffsichere Bühnenbild bewusst auf jeglichen KZ-Realismus, setzt aber mit hohen rostigen Wänden, diversen Überwachungskameras und an der Rückwand befestigten Duschen starke Akzente. Auch die Berge von aufgestapelten Schuhen gehören zu den beklemmenden Details des Bühnenbildes. Die Rückblicke in die Vergangenheit werden dem Zuschauer in Krefeld als Erinnerungen von Lisa gezeigt, in denen sich beide Zeiten immer wieder zu vermischen scheinen. Sehr stark hier auch, wie die Stewards des Schiffes plötzlich zu SS-Männern werden. Schon vorher kann man beobachten, wie beim Boarding fast beiläufig die Pässe der Passagiere eingesammelt und in einem Tresor verschlossen werden. Etwas deutlicher wird es später, als die drei Stewards durch die Reihen der Reisenden gehen und ihnen sämtlichen Schmuck abnehmen. Eine weitere gute Idee der Regie ist es, immer wieder verschiedene Fragen einer „jungen Israelin“, verkörpert durch die Choreografin der Produktion Liron Kichler, auf die Hinterbühne zu projizieren. Fragen die durchaus auch direkt an das Publikum gestellt werden und zum Nachdenken anregen. Alles in allem ist dem Regie- und Ausstattungsteam hier eine starke und eindringliche Inszenierung gelungen, die am Ende zu Recht lautstark bejubelt wird, nachdem sich das Publikum kurz in Stille von den zuvor erlebten zweieinhalb Stunden erholen konnte.

Auch musikalisch kann Die Passagierin in Krefeld überzeugen. Unter der musikalischen Leitung von GMD Mihkel Kütson spielen die Niederrheinischen Sinfoniker gewohnt kraftvoll und fein abgestimmt. Die Oper wird übrigens in deutscher, polnischer, tschechischer, jiddischer, französischer, russischer und englischer Sprache aufgeführt, was die Authentizität der Rollen verstärkt. Während das Schiffspersonal englisch, Lisa und Walter deutsch und die Häftlinge im Lager in ihrer jeweiligen Landessprache sprechen, sorgen deutsche Übertitel während der gesamten Aufführung für gute Verständlichkeit. Wobei große Teile der Oper in deutscher Sprache vorgetragen werden und auch ohne Übertitel gut verständlich sind. Dennoch lohnt sich ein Blick auf die Übertitel, denn diese verraten z. B. im zweiten Akt auch die wahre Botschaft des von der SS abgefangenen Briefes, den Marta falsch ins Deutsche übersetzt. In der Rolle der Marta überzeugt Sofia Poulopoulou mit klarem Sopran und bewegendem Spiel. Besonders stark auch die Darstellung von Eva Maria Günschmann als Lisa. Ihr zur Seite steht mit Jan Kristof Schliep als Walter der einzige Gast des Abends. Stark auch Rafael Bruck als Martas Verlobter Tadeusz, der seine Martha plötzlich und unerwartet im KZ wiedersieht, als ein Geiger für ein Konzert zu Ehren des Kommandanten gesucht wird. Eindrucksvoll inszeniert sind die Erinnerungen der verschiedenen Lagerinsassen, dargestellt von Susanne Seefing, Sophie Witte, Antonia Busse, Gabriela Kuhn, Bettina Schaeffer und Kejti Karaj. Die drei SS-Männer/Schiff-Stewards werden von Matthias Wippich, Jeconiah Retulla und Arthur Meunier verkörpert. Darüber hinaus wirken in kleineren Rollen Hayk Deinyan als älterer Passagier, Markus Heinrich als Chefsteward und Birgitta Henze als Oberaufseherin mit. Insgesamt ein beachtlicher Leistungsnachweis des hauseigenen Musiktheaterensembles, zu dem natürlich auch der von Michael Preiser gut einstudierte Opernchor gehört.

Man kann ein 75jähriges Jubiläum natürlich mit einer großen Operette schwungvoll feiern oder man macht es wie das Theater Krefeld-Mönchengladbach, das hier ein eindrucksvolles Zeichen gegen das Vergessen setzt, bei dem es am Ende treffend heißt: „Wenn eines Tages das Echo eurer Stimmen verhallt, dann sind wir verloren“. Eine Aussage, die heute vielleicht wichtiger ist denn je.

Anke Demirsoy, theater:pur, 22.04.25Überstrahlt wird alles von einem ungleichen, aber starken Frauenduo.

[…] Gewiss wäre zum Geburtstag auch leichtere Kost denkbar gewesen. Aber Operndirektor Andreas Wendholz verteidigt die Entscheidung: „Es ist auch unsere Aufgabe als Theater, wach auf die Gesellschaft zu schauen und Haltung zu zeigen.“

Für die in sieben verschiedenen Sprachen aufgeführte Fassung (es gibt deutsche Übertitel) hat das Theater eine Genehmigung des Verlags eingeholt.

Die Passagierin in die Hände der israelischen Regisseurin Dedi Baron zu legen, erweist sich bei der Krefelder Premiere als glückliche Wahl, obwohl Baron bislang vorwiegend am Schauspiel inszeniert hat. Sie fasst den heiklen Stoff behutsam an und stellt viele Fragen, statt moralisierend den Zeigefinger zu erheben. Als Schriftzug auf die hintere Bühnenwand projiziert, machen diese uns um Antworten verlegen: „Wann wird Erinnerung zur Verantwortung? Wann zur Last? Ist Gehorsam nur ein Befehl oder eine Entscheidung?“

Stark gelingt diese Neuproduktion, weil die Regisseurin offenbar eng mit Kirsten Dephoff zusammengearbeitet hat, die für Bühne und Kostüme verantwortlich zeichnet. Sie hat einen doppeldeutigen Raum geschaffen, dessen stählern-anonyme Wände mit rostbrauner Patina ebenso ein alter Schiffsbauch sein könnten wie ein Bunker oder Todestrakt. In Reih und Glied angeordnete Liegestühle für die Passagiere wecken Assoziationen an die engen Schlafkojen der KZ-Insassen. Die Inszenierung kommt auch ohne SS-Mäntel aus: Dass die Schiffsbesatzung Uniform trägt, genügt.

Diese Bühne hat einen ästhetischen Reiz, ohne irgendetwas zu verharmlosen. Die Beleuchtung wechselt zwischen hellem und schummrigen Licht, um das aktuelle Geschehen von Lisas Erinnerungsschüben zu unterscheiden. Baron und Dephoff genügen Andeutungen, um das Grauen greifbar werden zu lassen. Schuhe stehen paarweise auf der Bühne und werden vom Bordpersonal zusammengefegt wie Müll. Wo die dazugehörigen Menschen geblieben sind, erklärt sich ohne Worte. Zahlen werden ausgerufen: Hier haben Menschen keine Namen mehr, sondern werden zu Nummern in einer Bürokratie des Todes.

Wenn Martas Verlobter Tadeusz, ein Musiker, dem Lagerkommandanten seinen Lieblingswalzer auf der Geige vorspielen soll, steht er nackt auf der Bühne. Aber auch in dieser Szene geht die Regie behutsam vor: Sie führt den Sänger nicht vor, liefert ihn nicht zudringlichen Blicken aus. Er steht mit dem Rücken zum Publikum. Zugleich wird sein Versuch, die Schamregion mit dem Instrument zu verdecken, zum schrecklich gelungenen Sinnbild für Demütigung, ja völlige Entwürdigung.

Der Größenunterschied zwischen den beiden Hauptdarstellerinnen ist erheblich. Eva Maria Günschmann (Lisa), hochgewachsen und schlank, hat Sofia Poulopoulou (Marta) eine kleine, aber kraftvolle Gegenspielerin. Die Regie geht auch damit geschickt um: Obwohl sie Lisa in einer Position absoluter Macht zeigt, wächst Marta ein Format zu, das sich nicht in Zentimetern misst. Alle inhaftierten Frauen sehen ihr in dieser Produktion ähnlich, aber die Regie nimmt Katja, Vlasta und Yvette deshalb nicht ihre Identität. Die Kräfte der Anziehung und Abstoßung zwischen den Figuren, ihre Liebe, ihr Hass, ihr verzweifelter Überlebenswille sind fast mit Händen zu greifen.

Mit dröhnenden Paukenschlägen beginnt diese 1968 vollendete Oper, in der vieles zusammenfließt. Katastrophische Klänge mischen sich mit Zitaten von Unterhaltungsmusik, kammermusikalisch Feines steht neben Ausbrüchen von bohrender Intensität. Die Niederrheinischen Sinfoniker engagieren sich unter der Leitung ihres langjährigen Chefs Mihkel Kütson entschieden für Weinbergs farbige, illustrative Partitur. Was da aus dem Orchestergraben tönt, ist weit mehr als Schostakowitsch-Epigonentum: Diese Musik ist facettenreich, atmosphärisch dicht, mit Ausdruck bis zum Haarsträuben aufgeladen.

Schaurig beschwört der von Michael Preiser gut einstudierte Opernchor die „schwarze Todeswand“. Die Regie setzt ihn als braun gewandete Masse in Szene, die teils bedrohlich auftritt, teils unbewegt zuschaut, hinter Gesichtsmasken verborgen. Die Solistinnen und Solisten setzen dem vokal die Krone auf. Die vier Wichtigsten seien stellvertretend erwähnt: zunächst als Gast Jan Kristof Schliep, der Lisas Ehemann Walter als Anti-Heldentenor verkörpert, der vor allem um seine Karriere fürchtet. Dann Rafael Bruck, der für Martas Verlobten Tadeusz anrührend warme und sonore Farben findet.

Überstrahlt wird alles von einem ungleichen, aber starken Frauenduo. Eva Maria Günschmann (Lisa) treibt ihren Mezzosopran zunehmend in eine flackernde Nervosität hinein. Ihr differenziertes Rollenporträt reicht von Tönen wehleidigen Selbstmitleids („Wir Deutschen sind ja sentimental“) bis zu zynischer Kälte, wenn sie Marta für vermeintliche Wohltaten auch noch Dankbarkeit abverlangt.

Die an Körpergröße Kleinste ist an diesem Premierenabend die Größte: Der Sopran von Sofia Poulopoulou kennt hochfahrenden Hass und melancholische Todessehnsucht, strömt im Rendezvous der Liebenden zudem frei und voller Wärme. Die zarten, erinnerungsseligen Piano-Abstufungen, die sie in der Höhe erreicht, klingen ähnlich lange nach wie der letzte Schriftzug, den die Regie auf die Bühnenrückwand projiziert: „Die Vergangenheit ist ein Spiegel. Die Zukunft ist unsere Wahl.“

Dr. Klaus Billand, Das Opernmagazin / Der Opernfreund / Online Merker, 30.04.25Unter die Haut gehende Interpretation!

[…] Und die Inszenierung der israelischen Regisseurin Dedi Baron in Bühnenbild und Kostümen von Kirsten Dephoff sowie mit einer sehr guten Choreografie von Liron Kirchler, die auch selbst mitspielte, wurde ein großartiger Erfolg für das Krefelder Haus.

Es gelang nicht nur szenisch, sondern auch sängerisch und musikalisch unter der Leitung von Mihkel Kütson eine Produktion, die mühelos mit den Inszenierungen der letzten Jahre in Ekaterinburg, Tel Aviv, Innsbruck, München, Lübeck und weiteren mithalten kann.

[…] Man kommt also, wenn der Vorhang hochgeht, gleich, wie mit einem Schlag ins Gesicht, in einen verkommen wirkenden Raum, der mit seinen verrosteten Duschen an der Hinterwand sofort an eine Gaskammer erinnert. Alles spielt sich nun darin ab. Die Szene zwischen Walter und Lisa auf der linken Bühnenseite ist trotzdem gut hervorgehoben, weil die Personenregie sehr intensiv ist und man sich so ganz auf den Dialog und die folgende Auseinandersetzung zwischen Walter und Lisa konzentriert. Auf dem Rest der Bühne liegen hingegen KZ-Insassen (oder Schiffsgäste) auf Holzpritschen. Marta tritt in der hintersten Reihe langsam in Erscheinung. Da die Schiffs-Ebene ohnehin eine geringere Rolle spielt als die Szenen im KZ, ist die Überlagerung beider Ebenen auch hier sehr gut gelöst. Es schwingt so auch ständig das schlechte Gewissen Lisas mit, welches sie beispielsweise mit einigen Aktionen wie einem Tanz mit einem wahllosen Partner zu übertünchen sucht.

Die geforderte Wandelbarkeit der Lisa wird von der Mezzosopranistin Eva Maria Günschmann als gnadenlose Aufseherin im KZ Auschwitz mit brutaler Härte bestechend authentisch und mit entsprechender Mimik und stimmlicher Facettierung ausgeführt. Genauso gut interpretiert sie die ängstliche Ehefrau als nun völlig abhängig von Walter in ihrer Angst vor dem Alleinsein, falls er sie aufgrund ihrer bisher verschwiegenen Vorgeschichte verlässt.

Sofia Poulopoulou präsentiert als Marta eine wunderschöne klangvolle Sopranstimme, lyrisch phrasierend, aber auch mit dramatischem Aplomb in den Szenen großer Dramatik. Besonders unter die Haut geht eine Szene, als sie merkt, dass sie nicht mehr herauskommt aus diesem KZ und in der Gaskammer von Wand zu Wand rennt, dass sie fast an den Wänden anschlägt. Sehr beklemmend und menschlich mitreißend ist auch die sonst nicht so stark betonte Szene, in der Martas sechs Freundinnen mit ihr ihren Geburtstag feiern, nachdem sie die Blumen aufgegriffen hat, die zuvor Walter für Lisa mitgebracht hatte, die sie aber zu Boden warf.

Diese roten Rosen werden ihr dann von ihren sechs Freundinnen (sehr gut: Antonia Busse, Gabriela Kuhn, Bettina Schaeffer, Sophie Witte, Kejti Karaj, Luisa Teodora Sagliano) zum Geburtstag geschenkt. Wie diese Mädchen dann in ihren jeweiligen Sprachen voller Emotion über ihre Situation nachdenken und später von den Nazi-Schergen weggezerrt werden, wohl in den Todesblock an die „Schwarze Wand“, deren Refrain vom düster singenden Männerchor immer wieder wie eine Drohung erklingt, das geht wahrlich unter die Haut!

So war mit relativ wenigen Mitteln bei einer exzellenten Personenregie in einem Einheitsbühnenbild die wichtige Aussage des Stückes klar getroffen. Dabei wurden die KZ-Insassen einmal durch Einheits-Masken neutralisiert, gewissermaßen um das Böse nicht mitzubekommen. Wenn dann die Maske herunterkam, waren sie entweder Schiffspassagiere oder KZ-Insassen, je nach der entsprechenden Szene und ihrer Dramaturgie. Das hatte das Regieteam mit Unterstützung der Dramaturgin Ulrike Aistleitner sehr gut gelöst.

Jan Kristof Schliep sang als einziger Gast am Premierenabend den Walter mit einem kraftvollen und gut geführten Charaktertenor bei eindringlicher Darstellung. Rafael Bruck gab den Tadeusz mit einem sehr guten hellen Bariton und war so spindeldürr, dass er schon wie ein KZ-Insasse wirkte. Es war schon sehr bewegend, wie er dann auch noch vollkommen nackt vor dem KZ-Kommandanten und seinen beiden Männern (Matthias Wippich, Arthur Meunier, Jeconiah Retulla) die Geige spielen musste und, nachdem er, statt des Lieblingswalzers des Kommandanten die Chaconne, Partita No. 2, von Bach spielte, gleich auf der Bühne umgebracht wurde. Das war hart, aber es passte zu der Expressivität dieser Inszenierung.

GMD Mihkel Kütson am Pult der Niederrheinischen Sinfoniker hob die Plakativität vieler Szenen stark hervor mit einer manchmal sehr kraftvoll und emotional aufrührenden Stabführung. Gleichwohl wusste er auch die subtileren Phasen der Partitur, wie etwa beim Zusammensein von Tadeusz und Marta, mit viel Sensibilität musizieren zu lassen, wozu das Orchester offenbar bestens vorbereitet war. Auch der von Michel Preiser sehr gut einstudierte Chor war immer stimmig auf der Höhe und in seinen ausdrucksstarken Bewegungen gut geführt.

Man kann Krefeld nur zu dieser Inszenierung der „Passagierin“ gratulieren und hoffen, dass möglichst viele zu den weiteren Aufführungen ins Haus kommen, nicht zuletzt um zu erkennen, was das heute allzu leichtfertig benutzte Wort „Nazi“ in der damaligen Realität wirklich bedeutete.

Ludwig Steinbach, Der Opernfreund, 03.05.25Eine grandiose, innovative und ungemein eindringliche Aufführung, die geradezu preisverdächtig ist!

Was war das doch für ein gelungener Opernabend!

[…] Auch das Gemeinschaftstheater Krefeld/Mönchengladbach hat sich jetzt dieses phänomenalen Werkes angenommen und damit einen regelrechten Volltreffer gelandet. Was an diesem Abend des 1. Mai 2025 über die Bühne des Theaters Krefeld ging, war ungemein spannungsgeladenes, packendes Musiktheater vom Feinsten, das beim Schlussapplaus Teile des Publikums zu Standing Ovations hinriss. Das Werk wurde seitens des begeisterten Auditoriums voll angenommen. Wieder einmal erwies es sich, dass wir es hier mit der wohl bedeutendsten Oper der Jetztzeit zu tun haben. Es ist unmöglich, von der Passagierin nicht in hohem Maße, extrem und zutiefst ergriffen zu werden und dieses absolute Juwel ihrer Gattung nicht mit totaler Begeisterung in sich aufzusaugen. Das war auch bei der hier zu besprechenden Aufführung deutlich zu konstatieren.

[…] Und dass sogar eine kleinere Theatergemeinschaft wie Krefeld/Mönchengladbach, dessen Bestehen sich dieses Jahr zum 75. Mal jährt, es auf derart hohem Niveau auf die Bühne bringen kann, ist schlicht und ergreifend sensationell.

[…] Der Eindruck, den diese herausragende Oper hinterließ, war wieder einmal ganz gewaltig. Zur Aufführung kam in Krefeld die sprachliche Mischfassung, die auch der deutschen Erstaufführung des Werkes in Karlsruhe zugrunde lag. Lisa, Walter und die drei SS-Männer sangen deutsch, Marta und Tadeusz polnisch sowie die weiblichen Häftlinge in ihrer jeweiligen Landessprache. Der Steward bediente sich des Englischen.

[…] Bei dieser Oper handelt es sich um etwas ganz und gar Einzigartiges, um ein Werk von erlesenster Güte, ungemein hoher Kraft und Intensität sowie immenser Eindringlichkeit. Gleichermaßen extrem außergewöhnlich ist die Wirkung, die die Passagierin auf die Zuschauer hat. Aus dieser Oper geht man ganz anders heraus als aus sonstigen Stücken des Musiktheaters. Man fühlt sich in höchstem Maße ergriffen, berührt und sogar beklommen. Die Passagierin erschließt sich dem Auditorium auf einer unterschwelligen, gefühlsmäßigen Basis, die es zunächst kaum spürt, die es dann aber umso stärker packt und nachhaltig in ihren Bann zieht.

[…] [Weinbergs] phantastische Musik geht tüchtig unter die Haut, besonders wenn sie so hochkarätig und brillant vor den Ohren des Auditoriums ausgebreitet wird wie von GMD Mihkel Kütson und den prachtvoll aufspielenden Niederrheinischen Sinfonikern. Der Dirigent weist dem Orchester mit sicherer Hand den Weg durch Weinbergs anspruchsvolle Partitur. Der von ihnen erzeugte Klangteppich zeichnete sich durch gemäßigte Tempi, große Intensität sowie einen gehörigen Schuss an Emotionalität aus.

Vollauf gelungen war die Inszenierung der israelischen Regisseurin Dedi Baron in dem Bühnenbild und den Kostümen von Kirsten Dephoff. Gleich Zofia Posmysz in ihrem Buch erzählt auch Frau Baron die dramatische Handlung aus der Perspektive der Täterin Lisa. Die in Auschwitz spielenden Szenen werden seitens der Regie als innere Bilder der unter einem starken Trauma leidenden Lisa gedeutet. Im Verlauf des Geschehens läuft immer wieder eine junge Israelin über die Bühne und konfrontiert das Publikum mit einer Reihe auf die Hinterwand projizierten Fragen. […]

Dabei vermeidet Dedi Baron jede Art von KZ-Realismus. Die ganze Passagierin spielt bei ihr auf dem Schiff. Dabei lässt sie die verschiedenen Zeitebenen von Auschwitz und dem Ozeandampfer gekonnt miteinander verschmelzen. […]

Trotz des bereits erwähnten weitestgehenden Verzichts auf die grausame KZ-Realität spart Frau Baron Misshandlungen nicht ganz aus. So werden einige Häftlingsfrauen von den Steward-SS-Männern einmal in einer Zinkwanne untergetaucht. Aus einer Reihe über die Bühne verteilter herrenloser Schuhe kann man auf die Ermordung ihrer jüdischen Eigentümer schließen. Ein Höchstmaß an Demütigung erreicht die Regisseurin im Konzert-Bild, als sie Tadeusz die Chaconne von Bach gänzlich nackt spielen lässt. Dieser Regieeinfall machte hier durchaus Sinn. […]

Auf insgesamt hohem Niveau bewegten sich die gesanglichen Leistungen. Eva Maria Günschmann war eine mit trefflich fokussiertem und markantem Mezzosopran perfekt singende Lisa, der sie auch darstellerisch voll und ganz entsprach. Prachtvoll hörte sich Sofia Poulopoulou an, die einen in jeder Lage gleichermaßen gut ansprechenden, ebenfalls trefflich fundierten Sopran für die Marta mitbrachte. Mit enormer lyrischer Eleganz und immenser Intensität stützte sie sich in ihre dankbare Rolle, die sie sowohl gesanglich als auch schauspielerisch mit Bravour auszufüllen verstand. Ein wunderbarer, sonorer und bestens italienisch geschulter Bariton ist dem Tadeusz von Rafael Bruck zu bescheinigen. Seine vokale Leistung war Wohlklang pur und auch darstellerisch erwies er sich als sehr mutig. Für seine Bereitschaft, sich auf der Bühne nackt zu zeigen, ist ihm große Anerkennung auszusprechen. Von Jan Kristof Schliep als Walter hätte man sich etwas mehr an solider Körperstütze seines recht dünnen Tenors gewünscht. Hervorragend präsentierte sich das Ensemble der aus Susanne Seefing (Krystina), Sophie Witte (Yvette), Antonia Busse (Katja), Gabriela Kuhn (Vlasta), Bettina Schaeffer (Hannah) und Kejti Karaj (Bronka) bestehenden Häftlingsfrauen. Sie alle sangen voll, rund und tiefgründig. Von den drei SS-Männern gefielen die profund intonierenden Bassisten Jeconiah Retulla und Matthias Wippich besser als der maskig klingende Tenor Arthur Meunier. Solide mutete Hayk Deinyans Älterer Passagier an. Die Sprechrollen waren bei Markus Heinrich (Steward) und Birgitta Henze (Oberaufseherin, Kapo) in bewährten Händen. Als junge Israelin erschien die Choreographin der Produktion Liron Kichler auf der Bühne. Eine fulminante Leistung erbrachte der von Michael Preiser famos einstudierte Opernchor des Theaters Krefeld und Mönchengladbach.

Fazit: Insgesamt haben wir es hier mit einer grandiosen, innovativen und ungemein eindringlichen Aufführung zu tun, die geradezu preisverdächtig ist und deren Besuch dringendst empfohlen wird!

Markus Lamers, Der Opernfreund, 04.05.25Mehr als nur eine uneingeschränkte Besuchsempfehlung!

Opernfreund-Stern für „Die Passagierin“ am Theater Krefeld-Mönchengladbach.

Es ist noch keinen Monat her, dass wir unseren Opernfreund-Stern an das Nationaltheater Weimar für die Inszenierung von Mieczysław Weinbergs Die Passagierin verliehen haben. Nun hat das Theater Krefeld-Mönchengladbach am 19. April eine Premiere dieses Stückes auf die Bühne gebracht, die ebenfalls in jeder Hinsicht überzeugen konnte und mehr als nur eine uneingeschränkte Besuchsempfehlung verdient. Das liegt sicher zum Teil am Werk selbst, das nun schon zum vierten Mal vom Opernfreund mit einem Stern ausgezeichnet wird. Es kommt nicht oft vor, dass Opernfreund-Redakteure aus mehreren Teilen der Republik für eine Produktion nach Krefeld reisen, so dass hier inzwischen vier lobende Kritiken erschienen sind. Dennoch soll an dieser Stelle nicht der Eindruck entstehen, dass dieser Preis nun mehr oder weniger automatisch an jede Neuinszenierung der Passagierin vergeben wird. Einen großen Anteil am Erfolg dieser Neuinszenierung hat nämlich die Regisseurin Dedi Baron, die auf jede Form von KZ-Realismus verzichtet und stattdessen auf ihre ganz eigene Weise den Zuschauer mit wichtigen Fragen der Gegenwart konfrontiert und ein Zeichen gegen das Vergessen setzt. Wie schreibt Ludwig Steinbach in seiner Kritik so treffend: „Und dass selbst eine kleinere Theatergemeinschaft wie Krefeld/Mönchengladbach, die in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen feiert, dies auf so hohem Niveau auf die Bühne bringen kann, ist schlicht sensationell“.

Bei dieser Produktion stimmt einfach alles. Neben der in allen Bereichen gelungenen Regiearbeit zeigt das Theater Krefeld-Mönchengladbach einmal mehr, über welch hervorragendes Musiktheaterensemble es verfügt. Dazu spielen die Niederrheinischen Sinfoniker unter der Leitung von GMD Mikhel Kütson fantastisch auf, so dass der Partitur erfreulich viele klangliche und atmosphärische Facetten abgerungen werden können, wie Pedro Obiera zu Recht feststellt. Für diese „unter die Haut gehende Interpretation“ (Klaus Billand), die man sich als Opernfreund nicht entgehen lassen sollte, vergeben wir gerne einen Opernfreund-Stern, verbunden mit den herzlichsten Glückwünschen und einem großen Dankeschön an das Theater für einen unvergesslichen Theaterbesuch.

Roland H. Dippel, Orpheus, Juli/August 2025Erschütterte Begeisterung!

[…] “Die Passagierin” bildet den gewichtigen Premierenbeitrag zum 75. Jubiläum von Deutschlands ältester “Theaterehe” zwischen Krefeld und Mönchengladbach.

Die in Szene und Musik mit einem affektiven Sog verdichtete Produktion löst erschütterte Begeisterung aus, vor allem für die beiden Hauptpartien der in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre entstandenen Vertonung von Zofia Posmysz’ autobiografischem Roman. Als deren Alter Ego Marta liefert die zartgliedrige Sopranistin Sofia Poulopoulou bei hoher sportlicher Beanspruchung eine kraftvoll aufblühende Leistung. In den Schiffszenen zeigt sie intelligente Zurückhaltung und fokussiert für die drastischen Szenen im Konzentrationslager Auschwitz eine desto größere Intensität. In Martas Schlussszene endet die Oper in Krefeld mit einem fast beruhigend versöhnlichen Gebet statt eines expressiven Appells.

Trotzdem wertet Poulopoulous Verinnerlichung die Figur der früheren KZ-Aufseherin Lisa, welche auf der Schiffsreise nach Lateinamerika von Erinnerungen an die Vergangenheit und akuten Existenzängsten heimgesucht wird, nicht zur führenden Figur auf. Eva Maria Günschmann gibt erst eine taffe Frau, die Anfechtungen hinter harter Schale und kantigen Bewegungen verbirgt. Die sadistische Erniedrigung von Lisas Opfern demonstriert Günschmann mit plakativer Genüsslichkeit. Dabei gerät ihre mit klar-hellem Timbre akzentuierte Darstllung zu motorisch und vordergründig dominant.

Die Regie von Dedi Baron verstärkt diese grelle Gegenüberstellung der Positionen Martas und Lisas. Für die Ensembleszenen zeigt Baron mehr Subtilität Basis dafür ist die Entscheidung des GMD Mihkel Kütson, weniger Weinbergs koloristischen und mit Akzenten von Bach bis Schönberg andeutungsreich durchsetzten Orchesterpart in den Vordergrund zu stellen als die Gestaltung der Partitur in einem dichten und fast wagnerhaften Sog. Die Niederrheinischen Sinfoniker liefern eine breit fließende und emotionale Klangbasis.

Kirsten Dephoffs Bühnenraum und Kostüme verdichten diese Lesart. Vor rostenden Wänden findet der Wechsel zwischen Schiff und Konzentrationslager nur mit den Mitteln des Lichts statt.

Liron Kichler entwickelt eindrucksvoll choreografierte Bewegungen des von Michael Preiser bestens präparierten Opernchors auf dem Sonnendeck und bewirkt in den KZ-Gruppenszenen eine packende Choreografie von Andeutungen, später eine intensive Steigerung für das zutiefst beeindruckende Ensemble von Martas Schicksalgefährtinnen.

Jan Kristof Schliep gibt mit Lisas Ehemann Wlater eine auch sängerisch paceknde Psychostudie von Gleichgültigkeit und subtiler Angst. Rafael Bruck akzentuiert Martas Verlobten Tadeusz als sensible, fast aus der Welt getretene Lichtgestalt.

Die Premiere steigert sich nach dem überaus starken Beginn nochmals zur intensiven Gesamtleistung und bestätigt Weinbergs Oper als wichtiges kulturelles Dokument.

Claudia Irle-Utsch, das Orchester, 7-8/2025Stimmgewaltiges Grauen

Der Glockenton verhallt. Auf der Bühne erlischt das Licht. Doch das letzte Wort ist nicht gesprochen. Was bleibt, ist nicht das Dunkel, sondern die Erinnerung.

[…] Mit der Oper “Die Passagierin” von Mieczysław Weinberg (1919 – 1996) präsentiert das Theater Krefeld und Mönchengladbach ein großes Stück wider das Vergessen – auf beiden Bühnen. Premiere war punktgenau am 75. Geburtstag dieser ältesten Theater-Ehe in Deutschland, am 19. April 2025 im Theater Krefeld.

Das Publikum mag sich wappnen, denn die Geschichte in der Inszenierung der israelischen Regisseurin Dedi Baron geht unter die Haut. Das Theater mutet seine Gästen das Zuschauen zu; zeigt jene Akte menschenverachtender Willkür, mit denen die Täterinnen und Täter die NS-Vernichtungsmaschinerie am Laufen hielten. Lisa steht exemplarisch für Hitlers Helferinnen und Helfer. Mezzosopranistin Eva Maria Günschmann meistert stimmlich wie darstellerisch deren charakterliche Ambivalenz. Tenor Jan Kristof Schliep (alternierend: Markus Petsch) verflucht als BRD-Diplomat Walter stimmgewaltig das Grauen, symbolisiert einen schwachen Menschen, das eigene Fähnchen im Wind. Gegenpole zu diesen beiden sind Marta (großartig: Sofia Poulopoulou) und Janusz (Rafael Bruck). Mit aller Konsequenz zeigen sie die Option, zu widerstehen, auf, Janusz wird, als er, entblößt und geschunden, statt des befohlenen Walzers die Bach’sche Chaconne spielt, brutal ermordet. Gehorsam, würde er sagen, ist eine Entscheidung – und zwar zu allen Zeiten.

[…] Vom Orchestergraben aus spiegeln sich Gedankenwelten und alptraumhafte Szenen. Angejazzte Passagen, musikalische Zitate, auch im verzerrten Dreivierteltakt, schieben sich in den zumeist atonal-rhythmischen Grundklang. Hellwach und variabel agieren die Niederrheinischen Sinfoniker unter der aufmerksamen Leitung von GMD Mihkel Kütson.

Dmitri Schostakowitsch, der seinen jüdisch-polnischen Musikerfreund Weinberg im russischen Exil entschieden unterstützte, verstand “Die Passagierin” als “Hymne an die internationale Solidarität der Menschen, die dem fürchterlichsten Übel, dem Faschismus, die Stirn boten”. Und weil das beständige Erinnern an Auschwitz immer lauter hinterfragt wird, ist es von besonderem Wert, dass diese Oper aktuell so vielfach gespielt wird. Als angemessene Form des Gedenkens – auch in Krefeld und Mönchengladbach.

Dirk Richerdt, Rheinische Post, 19.10.25Eine ebenso schockierende wie tief berührende Oper – verbunden mit einer klaren Botschaft.

Wie soll es funktionieren, das unfassbare Grauen des schrecklichsten aller Vernichtungslager der Nazis in Musik, diese besonders der Ästhetik verpflichtete Kunstgattung, einzukleiden?

[…] An die Vertonung durch den polnisch-jüdischen Komponisten Mieczyslaw Weinberg (1919-1996) wagte sich die Israelin Dedi Baron in ihrer ersten Operninszenierung am Niederrhein. Musikdirektor Mihkel Kütson flankierte die Arbeit mit einer einfühlsamen Umsetzung der Partitur Weinbergs durch die Niederrheinischen Sinfoniker, die vor allem den Schmerz der Opfer schonungslos aus dem Orchestergraben freisetzten. Aber auch Folklore, Jazz-Patterns und Tänze waren bei der Premiere zu hören.

Die Handlung teilt sich in zwei von Kirsten Dephoff gestaltete Bühnen-Welten: Da ist einmal das verrostete Oberdeck eines Ozeandampfers, auf dem Anna-Lisa Franz (Eva Maria Günschmann) und ihr Mann, der Diplomat Walter Kretschmer (Jan Kristof Schliep), um 1960 Richtung Brasilien unterwegs sind. Die ehemalige Aufseherin im KZ Auschwitz wird mit ihrer Vergangenheit konfrontiert, als sie auf dem Schiff einem ihrer damaligen Opfer begegnet.

[…] Der von Michael Preiser akribisch vorbereitete Opernchor meistert schwierige, für Sänger ungünstige Singpositionen, zum Beispiel im Liegen, souverän und wohlklangsicher.

[…] Eva Maria Günschmann bewältigt ihre unsympathische Rolle als Lisa mit wandlungsfähigem Mezzosopran. Mehr stimmliche Entfaltungsmöglichkeiten hat der Komponist sieben weiblichen Auschwitz-Häftlingen und dem Verlobten Martas, dem Untergrundkämpfer Tadeusz, eingeräumt. Sofia Poulopoulou als Marta führt die Riege mit sehr präsenter, lebhaft aufbegehrender Tongebung an, die tiefe Verachtung gegenüber den von der NS-Ideologie entmenschlichten Peinigern ausdrückt.

Rafael Bruck (Tadeusz) trifft mit seinem weit offenen Bariton, der jedoch von schlimmen Vorahnungen gebrochen wirkt, am besten den Tonfall des Leidens. […] Sophie Witte, Susanne Seefing, Antonia Busse, Luisa Sagliano, Gabriela Kuhn und Bettina Schaeffer geben den weiteren Todgeweihten individuell ausdrucksstarkes Profil.

Mit Zitaten macht Dedi Baron aufmerksam auf die Verantwortung, die der Holocaust der Welt auferlegt. […]

Dr. Hartmut Hein, Klassik.com, 19.10.25Schulen, nichts wie hin!

[…] Es ist zu hoffen, dass sich ein breiteres Publikum für Oper und Beiprogramm interessiert und die Vernetzungen des Theaters mit der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, der Stadtbibliothek sowie auch Schulen im Umkreis Früchte tragen.

Denn gerade dass die jüngere Generation sieht, diskutiert und nicht vergisst, wird ja in Dedi Barons Inszenierung von Beginn mitgedacht, indem eine “junge Israelin” (warum eigentlich nur Israelin?) immer wieder als stumme Beobachterin wie in einem Museum lebender Bilder das Geschehen auf der Bühne (einschließlich Kostüme) von Kirsten Dephoff von außen und auch in der Menge verfolgt. Dedi Baron und Kirsten Dephoff gelingt es, ohne große Bühnenumbauten somit gleich drei verschiedene Zeitebenen in einem gemeinsamen Raum zu verbinden und über die jugendliche Beobachterin und viel Spiel zur vierten Wand des Auditoriums hin ein heutiges Publikum ausdrücklich einzubeziehen.

[…] Eva Maria Günschmann gelingt es als Lisa in jeder Hinsicht, diese unauflösbare Konglomerat an Gefühlen in der Konfrontation mit Erinnerungen gesanglich und schauspielerisch adäquat zu vermitteln; ihr distanzierter, etwas unterkühlter Gatte wird von Jan Kristof Schliep in den eher rezitativisch-parlierend angelegten Duetten mit sauberer, gut verständlicher Tenorstimme charakteristisch sehr passend angelegt – gewählt wurde die mehrsprachige Fassung der (späten) Bregenzer szenischen Uraufführung von 2010, die das Ehepaar und den Chor auf Deutsch singen lässt, wie auch das Schiffspersonal, das sich mit dem geisterhaften Auftritt von sechs der von Lisa überwachten, in ihren Muttersprachen (v.a. polnisch) singenden KZ-Insassinnen zugleich in die deutschen Aufseher (SS-Männer und Oberaufseherin) verwandelt: Das graue Oberdeck mit Rostflecken ist ebenfalls zugleich ein bunkerhafter Raum aus Beton, und mit dem Schließen des Oberlichts wird die Bühne endgültig zum lichtlosen Gefängnis, das die Geschehnisse in Auschwitz im zweiten Akt durchgehender in den Mittelpunkt stellt, nun mit der Passagierin Marta im Zentrum, durch die für Lisa die mit ihr verbundenen und verdrängten Erinnerungen wieder auf dem “Oberdeck” reanimiert werden. Marta ist jenseits der Isolation im Frauentrakt mit dem ebenfalls in Auschwitz inhaftierten Geiger Tadeusz verbunden: Sofia Poulopoulou beeindruckt in der einzigen “Arie” der Oper (an Martas zwanzigstem Geburtstag) mit größter stimmlicher und emotionaler Intensität, wie auch im gleichwohl polnisch gesungenen Erinnerungs-Duett mit Tadeusz, den Rafael Bruck erschreckend in seiner gequälten körperlichen Statur und stimmlich berührend in seiner Zuneigung wiedergibt. Gerade in den drastisch vorgeführten Mißhandlungen der Aufseher schont Dedi Baron das Publikum nicht und führt auch Lisas Verhalten in seiner ganzen gespaltenen Problematik vor zwischen gutem Willen und der in Auschwitz über die verliehene Macht durchbrechenden Boshaftigkeit, an der die Figur durch die aufkommenden Erinnerungen zwischen Rechtfertigungen und doppelten Wortsinn “unerhörten” Bitten um Vergebung zunehmend zerbricht.

[…] Generalmusikdirektor Mikhel Kütson leistete anstrengende Arbeit, brachte die anfangs noch etwas unaufgewärmten Streicher in den oftmals hohen Lagen auf ein beachtliches Niveau. Wie wichtig vor allem auch die Bläser als Korrespondenten der Gefühle aller singenden und handelnden Personen sind, wurde durch die einfühlsamen Leistungen an allen Pulten unterstrichen, das schon in Krefeld Erprobte saß auch bei der Wiederaufnahme im Graben wie bei den vielen kleinen Rollen mit überwiegend nur wenigen, aber treffend gestalteten Passagen auf der Bühne. Musikalisch und inszenatorisch also nahezu alles zum Besten, eine dank ihrer historischen Vorlagen und ihrer aktuellen, aktzualisierenden bildlichen und klanglichen Intelligenz betroffen machende Vorführung, die deshalb ein breiteres Publikum verdient – per se zieht der Name Weinberg wahrscheinlich nicht (das Theater war bei der Premiere schätzungsweise höchstens zu zwei Dritteln ausgelastet), aber das bewundernswerte Bemühen, die Öffentlichkeit mit Blick auf den Stoff mit allen Mitteln anzusprechen, ist bei den engagierten Theaterkräften auf der organisatorischen und PR-Ebene mehr als spürbar und trägt hoffentlich noch Früchte (Schulen, nichts wie hin!). Wie das intensive Bemühen gerade auch bei den beiden Hauptdarstellerinnen des Abends, Eva Maria Günschmann und Sofia Poulopoulou, die von ihren eigenen, mit voller Kraft durchlebten Gestaltungen im zweiten Akt am Ende noch innerlich so betroffen und gerührt scheinen, dass sie sich über den herzlichen, mitfühlenden Applaus des offenbar höchst verständigen Publikums kaum wirklich freuen konnten – vielleicht aber nachträglich nochmal über die erfreulich zu erlebende Dankbarkeit des Publikums für diese wichtige Oper und Aufführung!

Bernhard Stoelzel, Der Opernfreund, 25.10.25Selten ist ein Opernabend rein künstlerisch so rundum überzeugend wie hier!

[…] Jede szenische Umsetzung steht vor der Herausforderung, das Unzeigbare auf die Bühne zu bringen: Ein Konzentrationslager und real existiert habende Personen, die allergrößtenteils der nationalsozialistischen Vernichtungsmaschinerie zum Opfer fielen.

Die israelische Regisseurin Dedi Baron umgeht diese Falle, indem sie die ganze Oper auf dem angerosteten Passagierschiff spielen lässt. Häftlinge, Passagiere, Wach- und Servicepersonal sind gleichzeitig präsent. SS-Uniformen und kahlgeschorene Köpfe erübrigen sich dadurch. Das KZ wird durch Duschen an den Wänden angedeutet. Ozeandampfer-typische Liegestühle, auf denen sich der Chor synchron räkelt, erzeugen in der ersten Hälfte Seereise-Atmosphäre (Bühnenbild und Kostüme: Kirsten Dephoff). Die Rückblenden auf Martha verschmelzen somit mit den erwachten Erinnerungen Lisas („Fort, Geister der Vergangenheit“), wodurch die Täterperspektive eingenommen wird, was eine geschickte Lösung ist. Dedi Baron inszeniert mit dem Ziel der aktiven Erinnerung, wozu rhetorische, an die Rückwand projizierte Fragen an das Publikum dienen.

[…] iese packende Partitur wird von den Niederrheinische Sinfonikern ebenso subtil wie souverän umgesetzt. Mihkel Kütson leitet die Aufführung musikalisch mit großer Umsicht und lässt den vokalen und orchestralen Wirkungen angemessenen Raum zur Entfaltung. Zu den großen Momenten zählt, wenn die Chaconne vom Orchester aufgegriffen wird und sich zum Chor „Die schwarze Wand“ steigert.

[…] Tadeusz wird gesungen und gespielt von Rafael Bruck, der beim ersten Auftritt mit zarter, lyrischer Stimme überzeugte und sich zum Heldenbariton steigerte, dabei immer kantabel singt. Mit seiner sehr schlanken Statur erinnert er erschreckend an Fotos von KZ-Häftlingen. Auch alle anderen Personen sind rollendeckend besetzt, allen voran Sofia Poulopoulou als Martha. Welch ein ausdrucksvoller, strahlender Sopran bis in die höchsten Lagen, etwa beim finalen „Kein Vergeben, niemals“, der auch sanfte Piani beherrscht. Eva Maria Günschmann beherrscht mit sattem Mezzo die zwei Seiten der Lisa; die selbstsichere, autoritäre Aufseherin und die verzweifelte, von ihrer posttraumatischen Gefühlen belastete Diplomatengattin. Jan Kristof Schliep setzt seinen präsenten, virilen, hellen Charaktertenor mit sauberer Stimmführung als ihr Gatte Walter ein. Ein harmonisches Ensemble aus individuellen Stimmen bilden Antonia Busse (Katja), Susanne Seefing (Krystina), Gabriela Kuhn (Vlasta), die an diesem Abend als erkältet angekündigte, wovon man aber nichts wahrnahm, Bettina Schaeffer (Hannah), Sophie Witte (Yvette) und Luisa Teodora Sagliano (Bronka) als Marthas Mithäftlinge, die alle in den Todestrakt gehen müssen, zuvor aber berührende Szenen haben. Mit Jeconiah Retulla, Matthias Wippich, Hayk Deinyan, Arthur Meunier, Markus Heinrich und Birgitta Henze sind die Nebenrollen ohne Schwachpunkte besetzt.

Der Chor nimmt kaum eine handelnde Rolle ein, sondern er hat wie in der antiken Tragödie eine kommentierende Funktion. Und die füllt er absolut klangschön und harmonisch aus (Einstudierung: Michael Preiser). Selten, eigentlich nie, wird man von leisen Chorpassagen, von denen es mehrere gibt, so ergriffen wie hier! Selten also ist ein Opernabend rein künstlerisch so rundum überzeugend wie hier, was wohl auch darauf zurückzuführen ist, dass sich alle Beteiligten mittlerweile gut eingespielt haben. Entscheidend ist aber auch der große Eindruck, den das Werk selbst hinterlässt. Es berührt unmittelbar emotional, macht nachdenklich, rüttelt auf, kurz: es zeigt, wie relevant Musiktheater in der heutigen Zeit sein kann und muss. Werden doch politische Kräfte immer stärker, für die das Gezeigte ein Vogelschiss ist und, wenn sie Einfluss auf die Spielplangestaltung gewännen, dieses Stück lieber nicht zeigen würden. Die Reise an den Niederrhein lohnt sich unbedingt, allerdings sollte man wegen der Übernachtung aufpassen, dass der Besuch nicht einem Heimspiel der Fohlen (Borussia Mönchengladbach) am gleichen oder nächsten Tag kollidiert.

Ludwig Steinbach, Der Opernfreund, 02.11.25Von diesem bravourösen Werk kann man nur extrem begeistert sein!

[…] Die hier zu besprechende Aufführung geriet wahrlich zu einer kleinen Sensation. Der Abend endete mit vielen Bravo- und Super-Rufen sowie mit Standing Ovations. Und das zu Recht.